LE TANTE IMMAGINI DEI CAMPI FLEGREI

la storia della terra dove nasce la civiltà occidentale raccontata dalle sue stesse immagini

Fra il 1500 ed il 1800 molti studiosi europei ed italiani, dopo

averne letto nei testi classici latini e greci, vollero conoscere i Campi Flegrei dal

vero. La bellezza dei siti e la ricchezza delle memorie indussero a scrivere diarii o

impressioni di viaggio ed a produrre schizzi e disegni che testimoniassero della

suggestione dei luoghi. Si sviluppò, così, un’intensa produzione artistica che, nel

corso di tre secoli, raccolse, ma anche costruì, "le numerose immagini dei Campi

Flegrei"; cosicchè essi, oggi, vivono ancora un’altra vita nelle memorie di

Petrarca e di Goethe, nelle pagine di Dumas o di Capaccio, nelle tavole di Van Wittel e di

Morghen, nei tratti del Fabris o di Gigante.

Questa mostra informatica, sintesi di una più ampia raccolta di riproduzioni delle stampe

e dei disegni dell’epoca, riunite, per la prima volta, dall’associazione

culturale Oltre L’Averno, vuole raccontare i Campi Flegrei attraverso le loro stesse

immagini. Esse narrano, al viaggitore vero o al navigatore in internet, la storia e la

leggenda del "luogo dove nasce la civiltà occidentale": dall’insediamento

greco di Cuma, da cui nasce l’ancora usato alfabeto calcidico-cumano, alla sorpresa

dei viaggiatori innanzi all’incanto dei siti ed alla maestà delle memorie.

I Campi Flegrei suggestionano anche per questa loro capacità di raccontarsi,

nell’immaginario poetico ed in quello popolare, dal mito greco alla letteratura

latina, dai diarii di viaggio all’acido delle acquaforti, dai colori di grandi

pittori alle trame invisibili dell’informatica; è il richiamo che la terra

d’origine ancora ripete a quella civiltà occidentale della quale ha accolto, in

varie forme, "gli inizi".

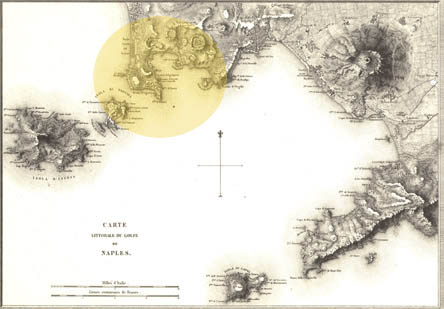

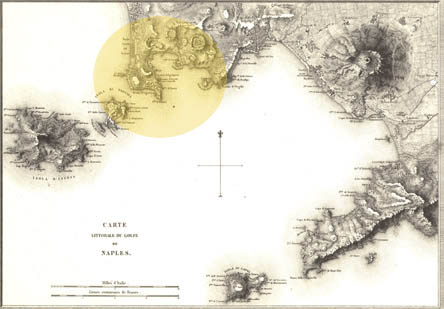

CARTE DEI CAMPI FLEGREI

CARTA 1

Campi Flegrei: il vero disegnio in sul proprio luogo ritratto... - Maestro del trabocchetto - XVI sec.

Appena ad Ovest di Napoli s’apre una terra dai numerosi crateri, dalle molteplici fumarole e dalle tante fonti termali. Una terra, geologicamente, giovanissima dove, nel 1538, è sorto il monte più giovane d’Europa, il Monte Nuovo e dove il bradisisma dispiega ancora i suoi effetti: ora abbassando la fascia litoranea sotto il livello del mare, ora sollevandola.

CARTA 2

Golfo di Pozzuoli e suo territorio - A. Bulifon - XVIII sec.

Qui il paesaggio cambia di continuo: la dolcissima linea di costa non fa prevedere "l’ambiente lunare" della Solfatara "contraddetto", poco oltre, dal rigoglìo di una macchia dal verde intenso come quello dei boschi che, dall’alto di alcuni crateri, scuriscono le acque dell’Averno che, con i laghi Fusaro, Lucrino e Miseno, macchiano d’azzurro il verde dei campi; sullo sfondo il mare e le sagome di Ischia e di Procida.

CARTA 3

Carta del golfo di Pozzuoli e Baia - A. Cardon - XVIII sec.

La bellezza del paesaggio e la suggestione d’una terra avvolta nei fumi e nei vapori d’una attività sismica ancora vivace colpì la fantasia dei greci che qui ambientarono miti numerosi ed importanti come quello di Tifeo, il gigante dal cui corpo sepolto scaturivano, appunto, fiamme e vapori, o come quello di Dedalo che, fuggito da Creta, dal labirinto costruito per il Minotauro, giunse, in volo, a Cuma.

CARTA 4

Pianta del cratere - F. Morghen - XVIII sec.

Cuma, la città greca più antica d’Italia; qui la grotta della Sibilla richiama la poesia virgiliana ed introduce ai monumenti flegrei che testimoniano una storia importante, per l’Italia ed il mondo: Baia, il sito più ameno e raffinato dell’impero, Puteoli, il porto di Roma in contatto con tutti i paesi del Mediterraneo, Miseno, il porto militare, e l’immensa piscina che Petrarca chiamò "piscina mirabile".

CARTA 5

Carta topografica del Real Officio Topografico - 1839

Una storia affascinante che continua: il Castello Aragonese di Baia che dice dello sforzo di ripopolare i Campi Flegrei dopo l’eruzione del 1538; il prosciugamento del lago d’Agnano, emblematico di quanto l’uomo ha violato la natura dei luoghi; lo stabilimento Olivetti, uno degli esempi più belli d’architettura industriale, racconta l’idea di fondere modernizzazione e rispetto per la storia e la bellezza dei luoghi.

TAPPA PRIMA

VIRGILIO ED I CAMPI FLEGREI

Virgilio, dei Campi Flegrei, coglie lo straordinario intreccio di storia e leggenda intorno alla nascita di una civiltà e ne fa il nucleo del VI libro dell’Eneide, ricollocando fra Cuma e l’Averno l’annuncio "dell’età di Roma". I Campi Flegrei diventano "un’ambiente simbolo" della letteratura classica e vengono conosciuti nell’intero mondo.

STAMPA 1

Volto di Virgilio - particolare dalla "Scuola del Parnaso" - di Raffaello Sanzio

Anche in Virgilio, Cuma e l’Averno, sono il mitico luogo "dell’inizio"; sulle coste flegree, Virgilio fa perire Miseno, trombettiere d’Enea, così come, nella leggenda greca, qui muore Baios, nocchiero di Ulisse. Dove la terra, per effetto dell’attività sismica, cambia le sue forme e, dunque, è luogo di fine ed inizio, d’Averno ed Elisi, i piloti, preposti alle rotte, non hanno più ragion d’essere.

STAMPA 2

Sepolcro di Virgilio - anonimo del XVIII sec. - Coll. R. De Simone

La tomba, secondo il volere del poeta, fu a Napoli ed ora è alle spalle della Chiesa di S. Maria di Piedigrotta, accanto all’ingresso della "Crypta Neapolitana". Tale collocazione è storicamente incerta poichè, secondo gli antichi storici, essa dovrebbe trovarsi a due miglia dalla "Porta Cumana", cioè all’altezza dell’attuale Villa Comunale di Napoli .

STAMPA 3

Sepolcro di Virgilio - esterno - M. Pfenninger / M.V. Brandoin - XVIII sec.

Nei secoli successivi alla morte, l’autore dell’Eneide si trasforma, nell’immaginario collettivo, colto e popolare, nel "maestro e mago" che protegge Napoli e l’area Flegrea, sua patria d’elezione. Così la tomba diventa "luogo di culto" sia per la "venerazione letteraria" che circonda l’opera di Virgilio sia per le più ingenue credenze popolari.

STAMPA 4

Sepolcro di Virgilio - interno - Durau - XIX sec.

La tomba del poeta, secodo la leggenda, fu profanata da uno sconosciuto medico inglese; ne seguì una reazione popolare che indusse a conservare le reliquie del "maestro" nel Castel dell’Ovo. Sicchè è incerto dove esse, effettivamente, giacciano . Ma che importa? In quel colombario le vollero, per secoli, la venerazione dei dotti e la devozione di un’intero popolo.

STAMPA 5

La Sibilla Cumana - in " Sibillarum de Christo..." - XV / XVI sec. - Coll. F. Parisio Perrotti

La leggenda vuole che la Sibilla fosse un’ indovina millenaria, arrivata a Cuma ove vaticinava in prossimità del tempio di Apollo. Virgilio, ricollegandosi all’antica tradizione, affida ai suoi vaticinii le premonizioni sulle future sorti di Roma. Secondo le credenze, la Sibilla annunciò la stessa nascita di Cristo.

TAPPA SECONDA

LA CRYPTA NEAPOLITANA

La "Crypta", detta anche "Grotta di Pozzuolo" perchè conduceva a questa città, attraversa la linea di colline che si estende dal Vomero fino a Posillipo e che, prima dello scavo, separava il Golfo di Napoli da quello di Pozzuoli. Durante la guerra civile che oppose Pompeo ed Ottaviano la crypta fu scavata, per esigenze militari, sotto la direzione dell’architetto Lucio Cocceio Aucto.

STAMPA 1

Grotta di Pozzuolo - F. A. Letizia - XVIII sec.

La Crypta si apre accanto alla tomba di Virgilio. La fantasia popolare attribuì l’opera ad un prodigio del Poeta, " Maestro e Mago", che l’avrebbe realizzata in una notte. La credenza era tanto radicata che perfino il re ne chiese notizia al Petrarca, in visita a Napoli, il quale rispose non risultargli che Virgilio fosse stato anche cavapietre

STAMPA 2

Veduta di levante della Grotta di Posillipo - F. Morghen - XVIII sec.

La galleria fu scavata nell’ambito di una riorganizzazione militare della viabilità fra Napoli e Pozzuoli, Lucrino, Cuma, ove era collocata la flotta augustea; difatti Cocceio, progetterà e presedierà allo scavo di questa galleria, di quella che collega Averno e Cuma e di quella che univa il porto con l’entroterra cumano.

STAMPA 3

Entrata della grotta di Posillipo - dis. C. L. Chatelet - XVIII sec.

Seneca descrive la grotta, lunga circa settecento metri e dall’andamento irregolare, come una lunga prigione nella quale le fiaccole evidenziano il buio mentre la polvere è tanto spessa ed abbondante da togliere il fiato al viandante che la smuove con i suoi passi.

STAMPA 4

Entrata della Crypta Neapolitana - dis. H. Robert - XVIII sec.

Secoli dopo, Dumas ripercorre la crypta e così la ricorda: "...fummo impressionati ... dall’abominevole puzzo di olio emanato dai 64 lampioni accesi in quella grande tana. Nonostante quei 64 lampioni v’è una tale oscurità nella grotta..."

STAMPA 5

Grotta di Pozzuoli - dis. e lit. F. P. Aversano - XIX sec.

La galleria scavata da Cocceio Aucto, anche se con rimaneggiamenti e ristrutturazioni, rimane attiva fino agli inizi del nostro secolo, quando cedimenti strutturali ne impongono la ricostruzione ad un livello più basso, quello ove ora corre l’attuale galleria delle "Quattro Giornate".

TAPPA TERZA

IL LAGO DI AGNANO

Usciti dalla "crypta" si incontravano il Lago di Agnano e la Grotta del Cane che, per le loro caratteristiche, erano meta dei viaggiatori del "grand tour"; oggi, di questi siti, non si trovano più nemmeno le tracce; rimane un impianto termale le cui fonti sono sfruttate da epoche lontane.

STAMPA 1

Lago di Agnano e Grotta del Cane - dis.Hoefnagel - XVI sec. inc. J. Blaeu e P. Mortier - XVIII sec.

Nella conca dove oggi si trovano l’ippodromo d’Agnano ed il vicino impianto termale, una volta vi erano il Lago d’Agnano, La Grotta del Cane ed il Sudatorio di S. Germano così come li disegna, alla fine del 1500, Hoefnagel e così come li riproducono, successivamente, Blaeu e Mortier e molti altri.

STAMPA 2

Lago di Agnano - F. A. Letizia - XVIII sec.

Il lago di Agnano si formò per effetto della raccolta, nella conca, delle acque piovane che scivolavano lungo le pendici interne del cratere. Si creò, così, una situazione ambientale che favorì l’ulteriore incremento della vegetazione che affondò nel bosco, il lago, le fonti termali e la "speciale grotta".

STAMPA 3

Lago di Agnano - F. Villamena - XVII sec.

Le acque del lago furono utilizzate per la macerazione della canapa che le inquinò rendendole un pericoloso fomite d’infezioni. Perciò, quando l’attività non fu più redditizia, venne realizzato il progetto di bonifica che risaliva a molti anni addietro e che fu completato dopo l’unità d’Italia.

STAMPA 4

Grotta del cane - F. A. Letizia - XVIII sec.

Essa sorgeva sulle rive del lago. Al suo interno, fino a trenta centimetri dal suolo, si addensavano esalazioni letali. L’esperimento, venuto in voga al periodo del grand tour, consisteva nell’introdurre nella caverna un cane che dopo pochi attimi cadeva in deliquio per aver inspirato un’aria venefica che sarebbe risultata letale se la bestiola non fosse stata riportata, immediatamente, all’aperto.

STAMPA 5

Lago d’Agnano e grotta del cane - G. Gigante - XIX sec.

Così A. Dumas racconta l’esperienza: "Il padrone spinse dentro ( il cane )... appena dentro, ... balzò, si levò sui posteriori per sollevare la testa al di sopra dell’aria mefitica che lo circondava. Ma tutto fu inutile: presto vacillò...si coricò, irrigidì le membra, le agitò come in una crisi di agonia, poi ... rimase immobile ... la bocca piena di schiuma ... Lo credetti morto. ..."

TAPPA QUARTA

VEDUTE DI POZZUOLI

Muovendo dal Lago di Agnano e dirigendosi, lungo l’attuale tracciato della via Domitiana, verso Pozzuoli, si giunge al convento dei Cappuccini che custodiscono la Chiesa di S. Gennaro. Da qui, affacciandosi ad una terrazza naturale, si gode una delle vedute più belle di Pozzuoli e di buona parte dei Campi Flegrei.

STAMPA 1

Veduta del golfo di Pozzuoli - H. Van Clève - XVI sec.

L’immagine si discosta molto dal reale aspetto dei luoghi e, tuttavia, indica tutti i siti notevoli di Pozzuoli e dei Campi Flegrei, dimostrando chiaramente come si rappresentasse quest’area, anche senza averla mai vista, sulla scorta delle informazioni desunte dal racconto dei viaggiatori e dei testi classici.

STAMPA 2

Veduta di Pozzuoli e del Golfo Flegreo - S. Furck - XVII sec.

Ancora la "reinterpretazione" dell’autore altera i tratti di insediamenti e paesaggio, ma rispetta la presenza dei "monumenti".Evidenti, qui, i resti del "Molo" voluto da Caligola per unire gli estremi del golfo e poterlo attraversare a cavallo obbedendo, così, al vaticinio che legava al successo in una simile impresa la sua possibilità di essere imperatore.

STAMPA 3

Veduta di Pozzuoli e dell’area Flegrea - F. A. Letizia - XVIII sec.

Al centro del disegno il "Rione Terra" "cuore antico" della città di Pozzuoli. Acropoli di Dicearchia, il primitivo insediamento di esuli greci, e poi della Putueoli romana, è stato il cuore della città fino ai giorni nostri che lo vedono tornare a nuova vita dopo l’abbandono dovuto al bradisismo del 1970.

STAMPA 5

Rione terra e Capo Miseno - A. Senape - XIX sec.

Si distinguono appena, nel centro del disegno, le tre colonne del cosiddetto Tempio di Serapide. Esse potrebbero essere l’emblema della città sia perchè ricordano il suo passato di grande porto commerciale, sia perchè recano la testimonianza visibile del bradisismo che, immergendo le colonne sotto il livello del mare o sollevandole, lascia su di esse le tracce di questo continuo movimento della terra.

STAMPA 6

Veduta generale di Pozzuoli - F. Benoist - XIX sec.

S’evidenziano i rilievi alle estremità del golfo: a sinistra quello su cui sorge Rione Terra, la roccaforte romana che resistette ad Annibale e, a destra, quello del Capo Miseno, la cui forma di tumulo fonda la leggenda che lo vuole sepoltura del mitico trombettiere di Enea che, ancora, dà il suo nome al sito.

TAPPA QUINTA

LA SOLFATARA

Allontanandosi dal convento dei Cappuccini, pochi metri più avanti, verso Pozzuoli, si apre l’ingresso della Solfatara. Dei tanti crateri di cui è disseminato il territorio e che, guardando dall’alto, ancora si riconoscono fra le molte trasformazioni prodotte dall’uomo e dalla natura, quello della Solfatara è l’unico ancora attivo.

STAMPA 1

Interno della Solfatara - G. Hoefnagel - XVI sec.

Il vulcano della Solfatara si forma circa quattromila anni fa, è, dunque, di poco successivo alla formazione del cratere di Agnano, mentre precede la formazione di quello degli Astroni. Strabone, storico e geografo romano, nel suo Geographia ne dà notizia chiamandolo "Forum Vulcani".

STAMPA 2

Interno della Solfatara - J. Von Sandrart - XVII sec.

Petronio, nel suo Satyricon, così la descrive: "Vi è, tra Neapolis ed i vasti campi di Dicearchia, un luogo posto nel fondo di un abisso cavo,bagnato dalle acque del Cocito; infatti ne fuoriescono impetuosamente vapori, che si spargono intorno con soffocante calore...".

STAMPA 3

Interno della Solfatara - C. De Bois - XVII sec.

La Solfatara oltre ad essere lo "spaventoso luogo" descritto da Petronio era, già in epoca storica, sfruttata come risorsa minerararia; se ne cavava, per usi medici, l’allume potassico e se ne estraeva il bianchetto che, nella cucina romana, veniva utilizzato per addensare le salse.

STAMPA 4

Forum Vulcani ora detto Solfatara - F. Villamena - XVII sec.

La solfatara, in verità, è stata anche "la cava di tutti i colori" che hanno animato la pittura seicentesca a Napoli.Difatti bianchetto, piombina, zolfo, vetriuolo marziale, cinabro e realgar, venivano "cavati", lavati, cotti, macinati e trasformati nei grigi, nei gialli, nei verdi, nei rossi, del seicento napoletano.

STAMPA 5

Solfatara - G. Vinci - XIX sec.

Quando si sviluppa l’interesse per il vulcanesimo e la geologia, la Solfatara, assai più accessibile del Vesuvio e dell’Etna, diviene meta di numerosi viaggiatori e studiosi avviando, così, quel complesso d’itinerari flegrei che consentono di ammirare e conoscere sottosuolo, paesaggio, storia ed archeologia.

TAPPA SESTA

I MONUMENTI DI POZZUOLI

Una città millenaria che, sotto aspetti diversi, ha segnato eventi di grande rilievo e conserva, quasi in ogni sua parte, una storia affascinante testimoniata da edifici, monumenti o da una semplice pietra. In questo patrimonio di memorie, ancora vastissimo, nonostante le rovine prodotte dal tempo, dagli uomini e dal bradisismo, spiccano alcuni monumenti che hanno fama mondiale.

STAMPA 1

L’anfiteatro Flavio - G. Magri e G. Volpato - XVIII sec.

L’anfiteatro Flavio, dopo il Colosseo e quello capuano, è il più grande d’Italia. Costruito, probabilmente, in epoca neroniana fu la sede dei grandiosi giochi offerti in onore di Tiridate, re d’Armenia; vide il martirio dei Santi Gennaro e Procolo, divenuti, rispettivamente, patroni di Napoli e Pozzuoli. I lavori di scavo, iniziati nel 1839, furono completati nel 1947 sotto la direzione dell’archeologo Amedeo Maiuri.

STAMPA 2

Templum Iovis - F. Morghen - XVIII sec.

Alla sommità dell’acropoli, l’attuale Rione Terra, il tempio fu eretto con l’insediamento della colonia romana; in età Augustea fu interamente rifatto, verosimilmente, dall’architetto Lucio Cocceio Aucto; riutilizzato, nella sua struttura originaria, come basilica cristiana, nel 1643 fu inglobato nella nuova fabbrica del Duomo, dalla quale riemerse, nel 1964, in seguito ad un devastante incendio.

STAMPA 3

Templum Neptuni - F. Villamena - XVII sec.

Procedendo da Pozzuoli verso Lucrino, poco oltre l’anfiteatro Flavio, si incontrano i resti del Tempio di Nettuno. In realtà non di un tempio si trattava, ma di un complesso termale. Anzi del più grande complesso termale dell’antica Puteoli, costruito, scenograficamente, su più livelli, lungo il versante della collina che guarda verso il mare, quasi a stupire lo straniero che giungeva al porto .

STAMPA 4

Tempio di Serapide - A. Senape - XIX sec.

Durante gli scavi che, dal 1750 al 1818, trassero il monumento dalla vigna che lo celava, fu trovata una statua del dio egizio Serapide che ha, poi, dato il nome al complesso. Si tratta, invece, di un mercato fra i più grandi dell’epoca e questo dice della rilevanza del porto e delle dimensioni della città. Nel corso del 1800, il complesso fu parzialmente utilizzato come impianto termale data la presenza di acque sorgenti.

STAMPA 5

Villa di Cicerone detta Academia - anonimo - nel "FORESTIERE" ed.1818

Così Plinio descrive la dimora del più famoso avvocato dell’antichità: "andando dal lago di Averno a Pozzuoli si vede una casa di campagna molto sontuosa, situata sulla riva del mare, è celebre pel portico e pei boschetti , che Cicerone appellò Accademia".

STAMPA 6

La via delle tombe - C. J. Billmark - XIX sec.

Sui lati della via Campana, come ancora si chiama, si allineavano monumenti funerari che s’alternavano a botteghe, ville rustiche e locande. Le prime descrizioni del luogo risalgono al 1700, quando le tombe erano riutilizzate, dai contadini, come rifugi, stalle o case, suggerendo al Goethe la considerazione che, in questa terra, la vita nasceva dalla morte così come la sismicità determina l’inizio e la fine dei luoghi .

TAPPA SETTIMA

I SITI DI POZZUOLI

I luoghi, le loro caratteristiche naturali, la loro urbanizzazione, raccontano la storia di una cultura materiale che s’è ingegnata a sfruttare quanto la natura offriva e che, così facendo, si è sviluppata ed arricchita fino a pervenire alla più evoluta modernizzazione conservando, però, un attaccamento alla propria terra non reciso nemmeno dalle dure conseguenze delle più lunghe ed intense crisi bradisismche.

STAMPA 1

Pozzuoli e l’antica Puteoli viste da Nord-Ovest - W. L. Leitch - XIX sec.

Città di mare, dall’antico porto di Roma, all’approdo di pescatori, alla stazione marittima che collega con Ischia e Procida, al mercato ittico, ch’è stato fra i più importanti d’Italia ed ancora conserva un suo ruolo. Anche oggi vecchi pescatori lavorano alle reti distese sulle strade del porticciolo.

STAMPA 2

Vedute delle cave di pozzolana - C. L. Chatelet - XVIII sec.

Pulvis puteolanus, la cosiddetta "pozzolana", è una terra gialla d’origine vulcanica, ancora, molto ricercata in edilizia e, insieme alla pietra di tufo, altro prodotto eruttivo largamente usato nei lavori edili, ha dato origine all’attività estrattiva delle cave di pozzolana e di tufo. Sono così le città partenopee e flegree: la materia di case e palazzi è cavata direttamente dalle viscere della terra su cui gravano.

STAMPA 3

Il porto di Pozzuoli - T. Duclère - XIX sec.

La città, fin dalle origini è stata il suo porto. Roma fortificò Puteoli perchè impedisse ad Annibale di conquistare un approdo sul Mediterraneo. Da allora anche il porto, oltre a seguire le vicende della città, è cambiato con il modificarsi della linea di costa, ora inabissata ora emersa. Ora un suo molo ingloba quello caligoliano mentre le banchine si spingono nel mare assai oltre la sagoma delle antiche strutture.

STAMPA 4

Strada di Pozzuoli - L. Th. Turpin de Crissè - XIX sec.

Spesso l’antico viaggiatore descrivere l’incanto d’una eccezionale verzura; un clima mitissimo ed una terra pregna di umori rendono fertile le terre flegree. Stazio e Giovenale celebrarono il monte Gauro per i suoi vini squisiti e gli orti flegrei hanno, lungamente, rifornito il mercato di Napoli; poi l’uomo ed il tempo hanno molto cambiato, ma ora rifioriscono cantine di vini tipici e serre per coltivare primizie.

STAMPA 5

Rione Terra - da P. R. Klein - XIX sec.

Puteoli, dal V sec d. C., sprofonda e s’impaluda; la malaria e le scorrerie riducono la città all’antica rocca che diviene un borgo medioevale privo, perfino, del nome, nell’opera del geografo Idrisi; nel XIII sec, la terra riemerge, l’aristocrazia ristruttura il borgo, il popolo lo lascia; dal 1800 la situazione si ribalta; nel 1970, il bradisisma lo svuota; ora rivive con il recupero delle antiche vestigia.

STAMPA 6

La piazza e la statua di Mavorzio - G Gigante - XIX sec.

La piazza, il segno che la città ha ripreso ad espandersi, qui, sotto sotto gli auspici del patrizio Mavorzio che molto fece per l’antica Puteoli. La piazza è stata il centro della vita cittadina finquando il bradisisma del 1970 e, più ancora, quello del 1983 non hanno dato vita ai nuovi quartieri di Toiano e di Monterusciello, fra i quali si son dispersi abitanti, funzioni amministrative ed antiche tradizioni

TAPPA OTTAVA

L’ARCO FELICE

Ancora oggi, dirigendosi verso Cuma da Pozzuoli, si attraversa l’Arco Felice ed un tratto di strada che, proprio sotto l’arco, è quello originario della Via Domitiana, è affondato nello stesso verde descritto dai primi visitatori e porta, poco oltre, ad una terrazza naturale dalla quale si vede la sagoma verde e tonda del monte di Cuma, l’antica acropoli, che spicca ,contro il cielo, sulla piana circostante.

STAMPA 1

L’Arco Felice e Cuma - F Villamena - XVII sec.

L’arco fu costruito nel 95 d. C. per consentire il passaggio della Via Domitiana attraverso il Monte Grillo che, altrimenti, avrebbe costretto ad un lungo giro o ad un erto scavalcamento se si fosse voluti giungere, da quel lato, all’antica città di cui l’arco diventa l’ingresso monumentale dal versante orientale.

STAMPA 2

Veduta di una gran fabbrica nella via di Cuma detta Arco Felice - A. Zaballi - XVIII sec.

Probabilmente per la costruzione dell’arco si dovette ampliare il taglio già aperto nel monte, forse, durante la presenza greca a Cuma. Così la costruzione oltre alla funzione di viadotto ebbe anche quella di struttura di contenimento per evitare crolli o smottamenti delle pendici tagliate del Monte Grillo.

STAMPA 3

Arco Felice - Ph. Benoist - XIX sec.

La porta, con un’arcata alta venti metri, era sormontata da due ordini di archi e nei muri laterali si aprivano, su entrambe le facce, nicchioni che accoglievano le statue. L’intera struttura era ricoperta con lastre di marmo bianco.

STAMPA 4

Arco Felice - R. Muller - XIX sec.

Una lunga serie di modificazioni e ristrutturazioni hanno profondamente alterato l’aspetto originario dell’arco che, oltre al rivestimento in marmo, ha perduto le arcate superiori, mentre la facciata orientale è stata rifatta alla fine del 1700; tuttavia la "gran fabbrica", ed il sito circostante, conservano una gran suggestione ed annunciano la magia della Grotta della Sibilla a cui oggi l’arco, veramente, introduce.

TAPPA NONA

CUMA

Attraversato l’Arco Felice si giunge finalmente a Cuma, la più antica "polis" (città greca) d’italia, la mitica sede della Sibilla, la città da cui gemineranno le colonie greche di Dicearchia e di Partenope (Pozzuoli e Napoli). Della grande città, che dall’acropoli si stendeva fino al dirimpettaio Monte Grillo, spingendosi da una parte verso Licola e dall’altra verso il lago Fusaro, si vedono oggi imponenti ruderi ed immense grotte.

STAMPA 1

Cuma - da G. C. Capaccio: Anonimo - XVII sec.

Coloni calcidesi sono in mare, cercano una nuova patria; la colomba bianca, che compare d’improvviso, indica una rotta. Seguita, essa porta a Cuma. E’ un lontano suono di cimbali quello che giunge alle navi, non può che venire da una terra vicina ed i coloni greci navigano verso la sua fonte fino a Cuma; così Velleio Patercolo e Stazio narrano come Apollo avrebbe condotto i calcidesi a Cuma.

STAMPA 2

Cuma - M. Horthemels - XVIII sec.

Dedalo scende dal cielo ed erige, al dio del sole, un tempio per rendergli grazie di non aver sciolto le sue ali. Dedalo stesso incide, sull’oro delle porte del tempio, l’intera storia: la costruzione del Labirinto a Cnosso, la prigionia imposta dal Minotauro, la fuga, con Icaro,volando via portai da ali di cera e piume, la caduta di Icaro e l’arrivo a Cuma. Virgilio racconta così la nascita di Cuma greca, protetta da Apollo.

STAMPA 3

Cuma - da Th. Salomon: Anonimo - XVIII sec.

Mirabili leggende sulla nascita d’una civiltà. I Greci, che avevano già navigato lungo le coste italiane stabilendovi approdi ed avviando commerci, si recarono in queste terre conosciute quando, per ragioni politiche o di sovrappopolazione, dovettero trovare nuovi spazi; fu, probabilmente, così per Cuma, vicina al precedente insediamento greco di Pithecussai, l’isolotto di Vivara prossimo a Procida.

STAMPA 4

Le mura di Cuma - F. Morghen - XVIII sec.

Sulle terre cumane, già, viveva un villagio osco; con questi indigeni, i calcidesi s’incontrarono e si fusero. Nacque così la città che estese la sua influenza su quei luoghi, lungo la costa, che ancora oggi hanno nomi che ricordano quell’avventura antichissima, Miseno, Pozzuoli, Partenope. Molto oltre arrivò la sua influenza culturale: l’alfabeto calcidico-cumano ha spinto fino a noi le lettere per queste parole.

STAMPA 5

Veduta esterna delle mura di Cuma - F. Morghen - XVIII sec.

Cuma va verso il mondo in età augustea; l’ideologia dell’impero si lega al carattere profetico di divinità come Apollo, il cui culto è antichissimo a Cuma. Per questo Virgilio, poeta d’Augusto, nel VI libro dell’Eneide, colloca nella Cuma di Apollo e della Sibilla l’annuncio di Roma e della sua grandezza. Così la Cuma dell’Eneide è conosciuta nel mondo che ha visto nascere, per storia e per leggenda.

STAMPA 6

Ingresso dell’antro della Sibilla - G. Hoefnagel - XVI sec.

La Sibilla conduce Enea nell’Averno, ove avrà il vaticinio di Roma. E’,dunque, sul lago d’Averno che si cerca la grotta della Sibilla descritta da Virgilio. E lì si trova una lunga spelonca che va dall’Averno al Lucrino. Per secoli questa sarà l’antro dell’oracolo e sarà mèta dei viaggiatori del grand tour. Ma la spelonca rivela la sua funzione di collegamento militare e la ricerca riprende.

STAMPA 7

La grotta della Sibilla - da "I Campi Flegrei" Marsilio editore

Sarà Amedeo Maiuri nel 1932 a scavare e a descrivere "il lungo corridoio trapezoidale, alto e solenne come la navata di un tempio e la grotta a volta e a nicchioni... Era la grotta della Sibilla..." Si discute anche di questa localizzazione, ma la magia della luce, il suono che si propaga dall’antro verso il mare ricordano assai "l’Antro del vaticinio quale ci appariva dalla poetica visione di Virgilio" .

TAPPA DECIMA

IL LAGO FUSARO

Da Cuma, conviene dirigersi verso Baia, il golfo più bello del mondo, secondo Orazio, per quella via che lambisce Torregaveta, dove sorgeva la splendida Villa di Vatia, che passa per Cappella, l’antica via di Mercato del Sabato, e conduce a Miliscola e Miseno, i luoghi della flotta Misenate. Lungo quest’itinerario, poco dopo esser partiti da Cuma, s’incontra il Lago Fusaro, la mitica Palude Acherusia.

STAMPA 1

Il lago Fusaro - da A. G. Coste - XIX sec.

Il lago Fusaro fu, nel mito, la palude Acherusia della cultura dell’oltretomba, così come il lago di Mare Morto e le vicine campagne, furono i Campi Elisi. In epoca romana, sulle sue sponde, sorsero numerose ville patrizie e terme alimentate dalle fonti naturali di acqua calda; ne restano pochissime tracce ed una bellezza ancora incantevole.

STAMPA 2

Il lago Fusaro - Santarelli - XIX sec.

Per scoprire la bellezza del posto bisogna tornarvi in diverse ore del giorno ed accorgersi del mutare delle ombre e dei colori che sembrano cambiare il tratto dei luoghi; verso il tramonto, la figura del lontano monte Epomeo si proietta nelle acque del lago, mentre l’orizzonte è conteso dalla fascia di bosco che si fa sempre più scura contro un cielo colorato da tutte le tonalità del rosa e del rosso

STAMPA 3

La Casina Vanvitelliana nel lago Fusaro - A. Vianelli - XIX sec.

Dalla suggestione dei luoghi e dalla ricchezza della cacciagione dovette restare colpito Ferdinando IV di Borbone che vi volle un casino di caccia. A realizzarlo fu Carlo Vanvitelli che lo progettò sforzandosi di non alterare la magia del posto e, così, su di un’isolotto vulcanico distante dalla riva, sorse la costruzione poligonale grigio-azzurro che sembra uscire dalle acque e conservrne il colore.

STAMPA 4

La Casina Vanvitelliana nel lago Fusaro - B. Pinelli - XIX sec.

Ricca delle sete di San Leucio e dei dipinti di Hackert, fu dimora splendida corredata, in seguito, di costruzioni sulla terra ferma e, agli inizi del secolo, di un elegante ponticello ligneo che la collegava alla riva. Fu alcova per il Borbone e dimora di villeggiatura per Mozart, Rossini, lo Zar. Sebbene spogliata degli arredi conserva intatto il suo fascino.

STAMPA 5

Le foci del lago Fusaro - G. Gigante - XIX sec.

Il lago aveva due foci verso il mare per agevolare il ricambio delle acque; quale fosse l’intensa bellezza dei posti lo racconta il tratto sensibile di Giacinto Gigante.

TAPPA UNDICESIMA

MISENO

Lasciato il Fusaro e presa la strada che porta a Bacoli passando per Cappella - l’antica necropoli di Miseno - si giunge al Mons Miseni: il promontorio che chiude a Sud il golfo di Pozzuoli. Per la sua posizione strategica i greci di Cuma ne fecero uno dei capisaldi per la difesa del golfo di Napoli. Dal II sec a.C. fu insediamento romano e, alla fine del I sec. a. C., fu il porto militare della Classis Misenensis.

STAMPA 1

Vista di Capo Miseno - G. Gigante - XIX sec.

Il monte ha la forma di un tumulo ed ha il nome dell’eroe che vi è sepolto: Miseno,compagno di Ulisse, secondo il mito greco, trombettiere di Enea, per la leggenda virgiliana. Qui fu la villa dei Gracchi, educati dal filosofo cumano Blossio, qui la militi schola - poi Miliscola - per i marinai della flotta di Augusto, che Agrippa spostò dal Portus Iulius - Lucrino - alle acque di Miseno e del lago Mare Morto.

STAMPA 2

Grotta della Dragonara - M. Sadeler - XVII sec.

Prima d’essere porto militare, Miseno ospitò ville patrizie; una é così descritta dal favolista Fedro: "posta sull’alto del colle dalla mano di Lucullo, affacciata da un lato sul mare di Sicilia e dall’altra sul Tirreno." La grotta della Dragonara è la cisterna, forse, di questa villa che,appartenne a Caio Mario, capo del partito democratico,e che vide, secondo lo storico Tacito, la morte dell’imperatore Tiberio.

STAMPA 3

Grotta della Dragonara - F. Morghen - XVIII sec.

La cisterna della Dragonara è visibile dalla spiaggia di Miseno. Alta dai tre ai sette metri, è scavata nel tufo della collina e divisa in cinque navate da quattro file di pilastri che sono foderati, come le pareti perimetrali, da opera reticolata ricoperta, a sua volta, da un intonaco impermeabile di cocciopesto.

STAMPA 4

La villa di Lucullo - F. Villamena - XVII sec.

Francesco Villamena così ricostruisce l’ambiente in cui immaginava si trovasse la grotta della Dragonara. Sullo sfondo il mons prochyti adversum, il monte contrapposto a Procida - ora Monte di Procida - poi il mons Miseni con il faro già attivo in epoca romana e, in primo piano, la villa di Lucullo con l’annessa piscina : l’antrum dragonarum

stampa 5

Il teatro di Miseno - F. Morghen - XVIII sec.

La Miseno residenziale-militare ospitava gli uomini della flotta (circa 6.000) i quali, reclutati fra liberti e schiavi imperiali, erano fedelissimi all’imperatore che, dopo la morte, era oggetto del culto praticato nel Sacello degli Augustali i cui resti sono esposti nel Castello di Baia. Poco distante dal Sacello sorgeva il teatro, addossato alla collina e di contenute dimensioni; ne è visitabile un tratto del corridoio inferiore.

TAPPA DODICESIMA

BACOLI

Un continuum di lussuose villae maritimae va dal Lucrino fino a Miseno; è la regio baiana, fastosamente residenziale. Qui Bauli, il cui nome rimanda ad Ercole ed ai buoi di Gerione. Qui le residenze di imperatori e di nobili che, innammorati dei luoghi, continuano a frequentarli fino alla tarda antichità; ancora nel IV secolo d. C. Simmaco ne canta la calma assoparata nella villa prediletta di Bauli.

STAMPA 1

Veduta delle Cento Camerelle - P. Petrini - XVIII sec.

Quattro navate divise da tre file di pilastri; sei metri più in basso, alti cunicoli, più antichi ed intagliati nel tufo; è un insieme di cisterne pertinenti, si ritiene, alla sontuosa villa dell’oratore Quinto Ortensio Ortalo passata, prima, ad Antonia Minore, figlia di Marco Aurelio e madre dell’imperatore Claudio, e poi al nipote, l’imperatore Nerone che a Bacoli tese l’agguato mortale alla madre Agrippina.

STAMPA 2

Interno della Piscina Mirabile - F. Morghen - XVIII sec.

Deve il suo nome al Petrarca che visita queta monumentale struttura e la definisce, appunto, mirabile piscina. E’ il serbatoio che raccoglie, per la flotta di Miseno, l’acqua del Serino; un’imponente costruzione alta 15 metri, lunga 70 e larga 25. Conserva intatto il suo intonaco impermeabile che, nel periodo di disuso, fu raschiato per trarne via i depositi utili per la fabbricazione della polvere da sparo .

STAMPA 3

Sepolcro di Agrippina - F. Morghen - XVIII sec.

Tacito racconta che Nerone, fatta uccidere la madre, ne fece bruciare le spoglie che non ebbero una tomba; successivamente, l’affetto dei servi le dedicò una sepoltura sulla strada per Miseno. Muovendo da questa notizia, la tradizione ha identificato la "tomba di Agrippina" nei resti che sorgono sulla spiaggia di Bacoli; si tratta, invece, del teatro-ninfeo di una villa maritima quasi completamente perduta.

STAMPA 4

Via Mercato del Sabato - P. Petrini - XVIII sec.

Nell’iconografia sono numerose le rappresentazioni di questa strada che, con egual nome, oggi spacca l’abitato di Cappella dirigendosi, da un lato, verso Miseno e, dall’altro, verso Fusaro e Cuma. Approssimativamente nella stessa zona vi era la necropoli della Miseno residenzial-militare d’epoca romana; il toponimo Cappella ricorda ancora l’antica destinazione dell’area.

STAMPA 5

I Campi Elisi visti da Mare Morto - C. L. Chatelet - XVIII sec.

L’area che oggi è coperta dagli abitati di Bacoli e Miseno fu, in antico, sede di fastose ville patrizie e residenze imperiali. Fu sicuramente la mitezza del clima e la bellezza dei luoghi ad attirare nella zona la nobiltà romana; una bellezza che, ancor prima, aveva spinto il mito a collocare qui i Campi Elisi.